Kleine Fließgewässer in landwirtschaftlich geprägten Regionen sind oftmals besonders betroffen von Pflanzenschutzmitteleinträgen. Neue Ergebnisse aus dem Projekt PSM-Biodiv präsentierte Leslie Nedwed auf der 40. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Limnologie (DGL). Das Forschungsteam der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung konnte zeigen, dass Niederschlagsereignisse kurzfristig zu erheblichen Belastungsspitzen führen können. In den kleinen Bächen der hessischen Wetterau sind die Ereignisabflüsse damit von ökotoxikologischer Relevanz.

Ereignisbasierte Untersuchungen im Projekt PSM-Biodiv

Die Forschenden untersuchen im Rahmen des Projektes kleine Fließgewässer in der intensiv ackerbaulich genutzten Wetterau. Ziel ist es, die Belastungsdynamik durch Pflanzenschutzmittel (PSM) und deren ökotoxikologische Wirkungen bei Regenereignissen zu erfassen.

Im Herbst 2024 kamen dafür automatische Probenehmer zum Einsatz, die während Regenereignissen im Vier-Stunden-Takt über 20 Stunden Wasserproben entnahmen. Dadurch ließ sich die Belastung zeitlich hochaufgelöst dokumentieren. Neben der chemischen Analyse der Pflanzenschutzmittel mittels LC-MS/MS wurden vier effektbasierte Testsysteme eingesetzt, um toxische Wirkungen auf aquatische Organismen zu bewerten:

- Mikrotox-Test zur Bestimmung akuter Toxizität gegenüber Aliivibrio fischeri

- YES-Test zur Erfassung hormoneller (östrogener) Aktivität

- AChE-Hemmtest zur Bewertung potenzieller neurotoxischer Effekte

- Algenwachstumshemmtest mit Raphidocelis subcapitata zur Beurteilung phytotoxischer Wirkungen

Zentrale Ergebnisse

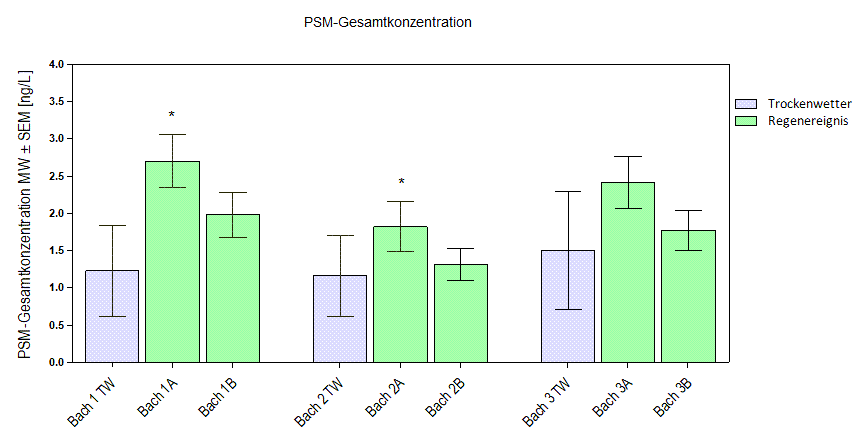

- Während der Regenereignisse lagen die Gesamtkonzentrationen von Pflanzenschutzmitteln, überwiegend Herbizide, deutlich höher als bei Trockenwetter.

- Besonders beim ersten Regenereignis wurden in zwei untersuchten Bächen zu Beginn signifikant erhöhte Werte gemessen – ein klarer Hinweis auf Oberflächenabfluss als Haupteintragspfad.

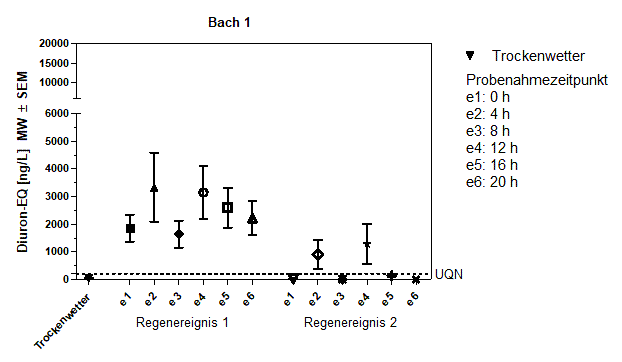

- Der Algenwachstumshemmtest zeigte, dass die ökotoxikologisch relevante Schwelle von 200 ng/L (Umweltqualitätsnorm) bei vielen Ereignisproben überschritten wurde.

- Innerhalb der Regenereignisse nahm die Toxizität tendenziell ab; die ersten Proben wiesen die stärksten Effekte auf.

- Die Summe der Toxic Units (TUs) korrelierte deutlich mit den biologischen Testergebnissen – ein Hinweis, dass die chemisch gemessenen Mischungen die beobachteten Wirkungen gut erklären.

Bedeutung für das Gewässermonitoring in Hessen

Die Ergebnisse zeigen, dass ereignisbezogene Messungen entscheidend sind, um kurzzeitige Belastungsspitzen und deren ökologische Relevanz zu erfassen. Konventionelle Monitoring-Ansätze mit Einzelproben unterschätzen diese Risiken häufig.

Der kombinierte Ansatz aus chemischer Analytik und effektbasierten Bioassays bietet eine praxisnahe Grundlage für risikoorientiertes Gewässermonitoring in Agrarlandschaften. Er ermöglicht eine differenzierte Bewertung potenzieller Gefahren für aquatische Lebensgemeinschaften und unterstützt eine gezielte Priorisierung von Schutzmaßnahmen.

Weitere Informationen und das Abstract der Studie finden Sie im Book of Abstracts der DGL-Jahrestagung 2025 (PDF)

Projektpartner:

- Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung – Flussökosystem-Management

- Goethe-Universität Frankfurt am Main – Abteilung Aquatische Ökotoxikologie